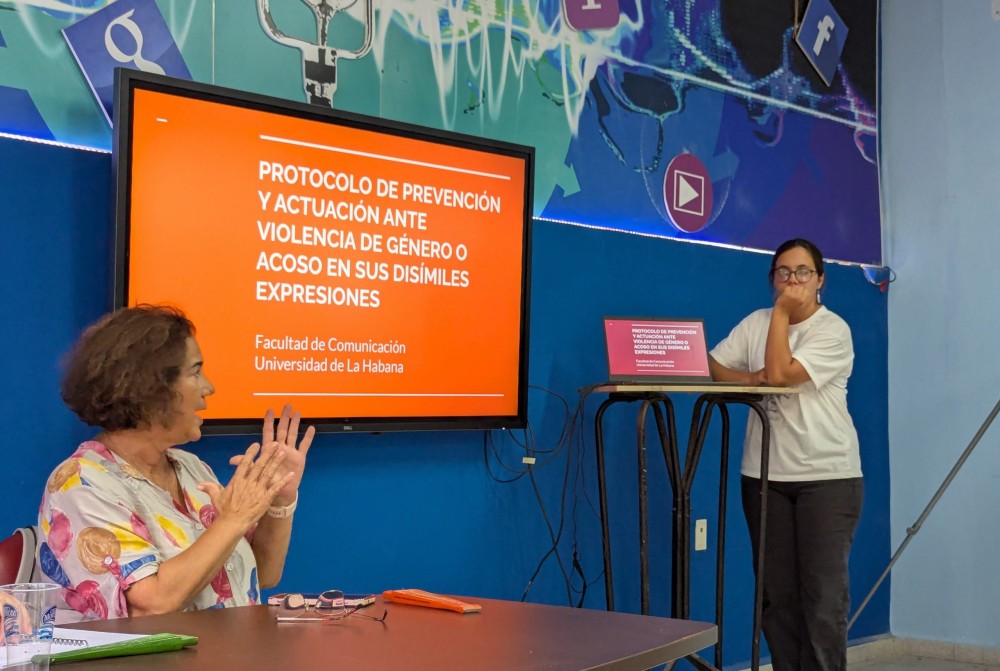

Pese a que podrían asumirse como un espacio seguro, las universidades no están exentas de la violencia de género y el acoso, coincidieron especialistas durante la presentación del protocolo de la Facultad de Comunicación para la atención de esta problemática

Red Semlac / Foto: Cortesía de Fcom.- Una ruta crítica con pasos y definiciones de qué hacer ante la violencia de género y el acoso en sus disímiles expresiones se incluyen en el protocolo de prevención y actuación frente a estos hechos presentado por la Facultad de Comunicación (Fcom), de la Universidad de La Habana, el lunes 7 de abril.

La socióloga Clotilde Proveyer Cervantes, profesora de la casa de altos estudios capitalina y coordinadora del grupo asesor de la Federación de Mujeres Cubanas para atender la violencia de género, lo consideró un parteaguas para la institución académica, pues se trata del primero que se construye y echa a andar en ese ámbito.

La experta explicó que en 2022 se impartió en la Universidad de La Habana, en alianza con la Jaume I de Castellón, de España, un curso para especialistas de varios centros docentes de la educación superior cubana que, justamente, explicó la necesidad de construir estos protocolos y brindó herramientas para su ello. “Pero este es el primero que se concreta”, aseveró.

En 2024, un equipo de Fcom integrado por docentes y estudiantes de las carreras de Periodismo, Comunicación Social y Ciencias de la Información trabajó en la propuesta.

El proceso incluyó “la revisión de protocolos de otras universidades y la consulta con especialistas en Derecho y estudios de género», explicó Ania Terrero Trinquete, periodista, profesora e integrante del equipo.

La presentación del protocolo contó con el apoyo de la Asociación de Cooperación Internacional Cospe y la Embajada de Francia en La Habana.

La socióloga Clotilde Proveyer Cervantes consideró el protocolo de Fcom un parteaguas para la Universidad de La Habana, pues se trata del primero que se construye y echa a andar en ese ámbito. Foto: Cortesía de Fcom

En opinión de Proveyer Cervantes, debieran existir protocolos en todas las facultades y también a nivel de la universidad “y funcionar activamente”, aseveró.

«La aspiración es que sean mecanismos de alerta. Si usted tiene un protocolo que funciona y un compromiso para hacerlo valer, visibilizar el problema y castigar a quienes ejercen violencia puede convertirse en una gran herramienta de prevención y educación», afirmó la experta.

Una vez aprobado por el Consejo de Dirección, la facultad constituyó una Comisión Permanente de Género que se encargará de articular de forma sistemática la prevención y atención ante estas situaciones.

Presidida por la psicóloga Miriam Rodríguez Ojeda, profesora del departamento de Periodismo, e integrada por siete docentes de todas las especialidades y carreras, esta estructura tramitará las consultas o comunicaciones sobre situaciones de violencia que se reciban y les dará la respuesta más efectiva posible en cada caso.

Rodríguez Ojeda explicó que, pese a que podrían asumirse como un espacio seguro, las universidades no están exentas de hechos de esta naturaleza, por lo cual es esencial contar con esta herramienta.

¿Qué dice el protocolo?

Según el texto, el protocolo busca “garantizar un ambiente libre de discriminación, hostigamiento o violencia por razones de identidad u orientación sexual, expresión de género, clase, etnia, nacionalidad o religión que promueva condiciones de igualdad y equidad”.

Para ello, norma los pasos a seguir ante una denuncia de cualquier manifestación de acoso o violencia, que incluyen la activación cuando se confirme la situación, la investigación y clasificación del hecho, los tiempos para dar respuestas y las medidas posibles ante cada caso.

Durante la presentación del protocolo, una preocupación reiterada del estudiantado fue el alcance frente a casos que ocurran fuera de la facultad, por ejemplo, durante las clases de deportes o las prácticas pre profesionales de los estudiantes en centros laborales.

Terrero Trinquete explicó que, si bien el alcance de la facultad para actuar y tomar medidas tiene un límite, el protocolo establece la responsabilidad del consejo de dirección de alertar a esos espacios externos y demandar respuestas. También, la obligación de orientar y acompañar a las víctimas si necesitan atención psicológica o deciden realizar una denuncia.

“Contar con esta herramienta no es un punto de llegada, sino uno de partida. Ahora toca ponerla a funcionar e ir articulando alianzas diversas con consejerías y espacios jurídico policiales para que, cada vez, sea más efectiva”, insistió la periodista y profesora.

Las profesoras Miriam Rodríguez Ojeda y Ania Trinquete detallaron el proceso para llegar al protocolo y sus principios de funcionamiento. Foto: Cortesía de Fcom

Por su parte, Rodríguez Ojeda explicó que el protocolo incluye una clasificación de los hechos que se denuncien para facilitar su atención. Por ejemplo, las faltas leves “abarcan desde gritos e insultos hasta conductas discriminatorias hacia estudiantes, profesores o trabajadores por motivos de orientación sexual, identidad de género, edad, color de piel u otros; así como comentarios ofensivos, entre otras acciones”, detalló.

También se definen faltas medias o moderadas, “cuando dichas conductas se intensifican, se vuelven sistemáticas o se materializan mediante llamadas telefónicas, cartas, correos electrónicos o mensajes en redes sociales de carácter ofensivo o sexual, o bien a través de contactos físicos deliberados y no consentidos”, añadió.

Por último, las faltas graves incluyen desde el hostigamiento sistemático —con burlas y agresiones verbales o físicas que afectan significativamente la salud mental y emocional de las víctimas—, hasta amenazas, agresiones o abusos sexuales.

Igualmente, se consideran bajo esta clasificación el ciberacoso, la violencia física e incluso las represalias contra quienes “denuncien, testifiquen, colaboren o participen en procedimientos de evaluación y sanción, así como cualquier acción destinada a obstaculizar el protocolo”, precisó la psicóloga.

Para Ariel Terrero Escalante, decano de Fcom, se trata de un instrumento normativo, pero también preventivo y educativo.

Lo primero, “porque nos ayudará a encontrar soluciones”, dijo. “Preventivo, porque deja claro que actuaremos contra estos comportamientos y cómo hacerlo, lo cual permite que las personas sepan a dónde acudir. Educativo, porque lo vamos a acompañar de capacitación y formación en género”, detalló.

“No podemos preverlo todo, pero ya contamos con un instrumento que nos obliga a tomar decisiones. Ahora tenemos que aplicarlo con todo el rigor”, insistió.