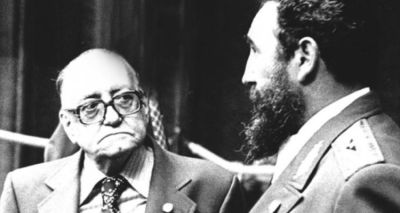

Alejo Carpentier junto a Fidel Castro. Foto: Granma.

Marlene Vázquez Pérez

El nombre de Alejo Carpentier no solo se asocia con Cuba: Es una figura ecuménica por su desempeño como periodista, narrador, crítico literario, musicólogo, editor y diplomático. Hombre de amplia cultura, de espíritu original y cosmopolita, es ya un clásico de las letras en nuestra lengua, reconocido con el Premio Cervantes en 1977.

Pronto se cumplirán 120 años de su natalicio, y es frecuente encontrar en diversos medios artículos sobre su deslumbrante obra narrativa y sus aportes desde el punto de vista teórico a la definición de la identidad cultural latinoamericana, pues fue un prolífico ensayista. Pertenece a la generación que hizo suyo el mandato de José Martí de universalizar a América, de exaltar sus esencias con espíritu descolonizador, pues sus mitos, su historia y su cultura, estaban a la altura de las antiguas metrópolis.

Viajero inquieto, observador agudo y erudito, nada escapaba a su mirada de cronista. Dejó testimonios importantísimos sobre el acontecer europeo, especialmente el francés, que conservan hoy, distantes varias décadas del hecho concreto, el encanto de su calidad literaria, pero también la reflexión en torno a procesos históricos, políticos, culturales, en el sentido más amplio del término.

Unas crónicas suyas para la revista habanera Carteles, fechadas en 1934, dedicadas a su viaje a España, me han movido a escribir estas líneas. No es la novedad, obviamente, pues me son familiares de años atrás: son de esos textos que encantan al lector en cada visita y lo animan a compartir su hallazgo.

El tránsito en ferrocarril por el País Vasco, tanto el lado francés como el español, lo lleva a reflexionar sobre la belleza natural del paisaje, la serenidad majestuosa de las montañas, los pinares que se pierden de vista hacia el infinito en verdor agreste, el aire delgado y balsámico, que aplaca los sentidos maltratados por el estrés de la vida en París. Teoriza sobre la cultura vasca, sus peculiaridades lingüísticas, su integridad, grandeza y resistencia frente a los embates de los vecinos. Establece vínculos entre este entorno tan distante geográficamente de Nuestra América, y tan cercano pese a los miles de kilómetros mediantes entre nosotros, por la consanguinidad compartida:

El mar juega al escondite con el ferrocarril. Aparece fugazmente entre dos colinas. Se oculta detrás de los olivos. Vuelve a mostrarse a nuestra derecha, con sus olas que se enlazan en fuga de volutas jónicas…Lo prefiero, con su verdor orgulloso, al azul demasiado perfecto del Mediterráneo. Tal vez porque pienso que este mismo océano es el que conoce a nuestra América, y que bastaría trazar una línea recta hacia el horizonte, para llegar a las costas de nuestro mundo nuevo…Súbitamente el mar se cansa de jugar con nuestra impaciencia. Helo aquí, pleno, completo, redondo, sin reticencias, para anunciarnos que llegamos a Hendaya, último pueblo francés de la línea. Y con él, visión impresionante, los Pirineos, que se yerguen con todo esplendor ante nuestras miradas. ¡Cómo no sentir deseos de gritar de admiración ante la eterna maravilla de las montañas![1]

Y el viaje que está viviendo lo lleva a evocar un momento anterior, inolvidable para él por la magnitud del encuentro:

…Hendaya, playa austera, con todas las características de la playa española, donde Unamuno, desterrado, me decía una tarde, junto al puente fronterizo: “Ya ve usted… ¡Estoy de ujier de España!..

El Bidasoa, de aguas lentas. Y un enjambre de casas desperdigadas entre los árboles, que ya pertenecen a Irún. ¡Estamos en España! Apenas nos aventuramos en una primera calle, advertimos que el ambiente ha cambiado de color. Los ultramarinos nos acogen con sus muestras pintorescas. Las tabernas están adornadas con botijos policromos. Las gentes se interpelan desde las plataformas de los tranvías. Hay Ateneo y parroquia. Casas con escudos arcaicos. Las miradas de las mujeres han variado de carácter. Volvemos a hallar el trópico en la arquitectura magnífica de sus cuerpos, que desconocen la estilización forzosa de una delgadez artificial…[2]

Para Carpentier, como para sus contemporáneos cubanos, Unamuno era uno de sus grandes maestros. Como es conocido, vivió en Hendaya casi un lustro, entre agosto de 1925 y febrero de 1930, y si bien ya era un intelectual de amplio prestigio, desde allí se consagró como una figura pública. Fue visto como un símbolo de rebeldía por su oposición a la dictadura de Primo de Rivera desde que fue depuesto de su cátedra en Salamanca y confinado en la isla de Fuerteventura. Luego de su huida y su paso por París, Unamuno fue muy activo en los años que vivió en la ciudad fronteriza: allí escribió textos memorables, revisó sus traducciones al francés, colaboró con diversos órganos de prensa y estuvo en contacto con intelectuales españoles, franceses y de otras nacionalidades.[3]

Para Carpentier, por tanto, el recuerdo de ese encuentro, y el ejemplo de probidad intelectual del autor bilbaíno fueron asuntos trascendentes, que lo marcaron incluso en su propia actitud de escritor comprometido, como prueba su magnífica serie de crónicas de 1937, “España bajo las bombas”, en las que dio cuenta del II Congreso Internacional de Escritores en Defensa de la Cultura, celebrado en el verano de 1937, al cual asistió como parte de la delegación cubana.

El regodeo descriptivo del entorno demuestra cuán grato fue también ese viaje como experiencia vital, del cual disfrutó a plenitud. Su capacidad asociativa le permite advertir, incluso, la mezcla étnica de las españolas, que han recibido por la vía del retorno la impronta americana, mezclada en la sangre de sus ancestros.

Sus descripciones de Bayona, Fuenterrabía (Hondarribia), San Juan de Luz, las aldeas perdidas en medio de bosques y montañas que observa al paso veloz del tren, el encanto del estilo arquitectónico vasco, con sus “[…] vigueterías complicadas, pintadas de azul añil o de castaño […]”,[4] las iglesias cónicas, las muchas parroquias pobladas de veleros colgados del techo en pago de alguna promesa al sobrevivir un naufragio, el perfil adusto y vigoroso del vasco de a pie, desconfiado y laborioso, no son testimonio efímero de periodista.

Con el transcurrir de años, páginas y recuerdos, pasaron a formar parte de esa obra mayor de las letras en lengua española que es su novela El siglo de las luces (1962), donde se detiene a recrear el impacto de la Revolución francesa en las Antillas. Cuando a Esteban, personaje de honda resonancia autobiográfica, se le asigna la misión de introducir propaganda revolucionaria en España, su enclave es San Juan de Luz y sus alrededores, y el escenario en que se desenvuelve, y muchas de sus apreciaciones sobre aquel entorno, delatan el eco de esas crónicas tempranas de Carpentier. La mirada extrañada del protagonista en el sentido brechtiano del término, hace el inventario de lugares e individuos, y toma nota de los cambios que la oleada revolucionaria había propiciado en aquellos lugares, empezando por los nombres:

[…] ahora Ixtasson se llamaba “Unión”; Arbonne, “Constante”; Ustarritz, “Maratsur-Nive”; Baigorry, “Las Termópilas”. Durante las primeras semanas el joven se admiró ante las toscas iglesias vascuences, de chatos y guerreros campanarios, con sus huertas cercadas por lajas clavadas en la tierra; se detenía para ver pasar la yunta de bueyes, conducida a la pica, con una piel de oveja tendida sobre el yugo; tramontaba los puentes de arqueado lomo, encabritados sobre torrentes de agua de nieve, arrancando, al pasar, algún hongo anaranjado oculto en las resquebrajaduras de la piedra. Le era grata la arquitectura de las casas, con sus vigas de un azul de añil, sus tejados de mansas vertientes, sus áncoras de forja hincadas en la cantería de las adarajas. La Cordillera de los Romances de Carlomagno, desmenuzada en contrafuertes escarpados en cuyos senderos aparecían, a la vuelta de una peña que acaso hubiera contemplado el Paladín Roldán, valientes y atropellados rebaños, y los pastos, sobre todo — pastos mojados, mullidos, verdes, de un verde claro, de manzana verde, siempre semejantes a sí mismos —, lo llevaban a pensar en la posibilidad de una bucólica dicha, devuelta a todos los hombres por los principios revolucionarios. Pero algo se había decepcionado de las gentes, al conocerlas mejor: esos vascos de gestos pausados […] eran tenaces en la conservación de sus tradiciones. Nadie los aventajaba en urdir tretas para oír misas clandestinas, llevar hostias en las boinas, ocultar campanas en pajares y hornos de cal, y armar altares a hurtadillas […] donde menos se esperaba. Podían, algunos desaforados, haber roto los ídolos de la Catedral de Bayona: el Obispo había encontrado quienes lo ayudaran a pasarse al territorio español con ostensorios, cíngulos y bagajes. Fue necesario fusilar a una moza que había ido a comulgar a la Villa de Vera. Los habitantes de varias aldeas fronterizas, convictos de dar asilo y protección a los curas refractarios, eran deportados, en masa, a las Landas. Chauvin-Dragón seguía siendo San Juan de Luz para sus pescadores, como Baigorry permanecía bajo la advocación de San Esteban para los labriegos […][5]

Son estas breves notas una invitación a la lectura de esos textos “menores”, siempre postergados en bien de las obras magnas, a las cuales sirven de impulso y sostén. Sin ellos, sin el encanto de su brevedad y su prosa fluida y elegante, la novela monumental no sería obra acabada y reconocida.

[1] Alejo Carpentier. Crónicas, Letras Cubanas, 1985, t. II, p. 168. Cursivas mías.

[2] Ibídem, p. 169.

[3] Para mayor información, véase Gabriel Insausti Herrero Velarde ( coord.) Unamuno en Hendaya. Editorial Pre-Textos, Valencia, España, 2021.

[4] Alejo Carpentier, Op. Cit., p. 159.

[5] Alejo Carpentier:El siglo de las luces, p. 89.

Disponible en https://archive.org/details/elsiglodelasluca0000unse/mode/2up?q=vascos